連載

「宇多喜代子の本棚」[3]

2020.4.25

ガリ版刷りの句集―下村槐太の『光背』 |

|

幾人かにこんな質問をしてみた。「蠟引きの原紙をヤスリ(鑢)版にあてがい、これに鉄筆で文字や絵を書いて蠟を落とし、その部分から印刷インクをにじみ出させて印刷する」これってどんなものだか、思い描けますか、という問いである。だれにも分からない。これ、孔版印刷ですと言えばますます分からない。すなわちガリ版です、ではじめて「それ、聞いたことあります」ということになる。

私の所持する句集でガリ版製のものはこれのみという唯一の句集が、下村槐太(しもむらかいた)の『光背』である。そもそも、下村槐太という俳人の名も知らないという人たちが多く、代表句とされる、

死にたれば人来て大根煮(た)きはじむ

という句を伝えても、さしたる関心がない。なぜ「人の死と大根」であるのか、そこのところが不可解なのだ。

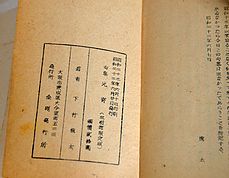

句集『光背』はガリ版刷りで文庫版サイズ、全140頁という小さい句集である。槐太の没後に句集『天涯』(昭和48年刊)、『下村槐太全句集』(昭和52年刊)が出たが、槐太生前の単行句集はこのガリ版の『光背』のみである。

私がこの句集を句座の先輩から貰い受けたのが昭和30年代半ばのこと、まだ学校のテスト用紙やその他の連絡用紙など、身辺の印刷物の多くが藁半紙にガリ版刷りであった頃のことである。ガリ版は、当時もっとも普及していた印刷手段であったのだ。

『光背』の出版は敗戦直後の昭和22年6月20日、もう73年も前になる。定価は20円、300部出されている。昭和23年、総合誌「中央公論」が25円、朝日新聞が20円、豆腐一丁8円という時代である。

発行所の「金剛発行所」は槐太が経営していた印刷所で、自身が主宰を務めていた俳誌の名も「金剛」であった。この「金剛」も自らの句集『光背』も、ガリを切ったのは槐太自身であった。

ガリという俗称は、鉄筆でギザギザのヤスリ板の上の原紙に字を書くときの音。ガリガリと音を出すところからの命名である。それにしても、一字3ミリ四角の枠の中に「鴛」「鴦」などという字をかき、ルビまで添えるような仕事がよくできたものだ。

敗戦直後の紙事情は粗悪で、『光背』はいまや破れるのではなく崩れる、そんな紙とも言えないような紙の句集になってしまった。この紙の元の色はいかなるものだったのか、70年の歳月を経たこの句集は、いまや全体が薄茶と化している。そんな粗末な頁に三句ずつ均等に句が並んでいる。この先、この紙がいつまでもつか、遠からずこなごなになってしまうようにも思えるのだ。

印刷こそ活字だが、昭和24年刊の桂信子の『月光抄』や鈴木六林男の『荒天』などの第一句集の紙質も、いかにも紙不自由の時代のものである。それでも句集を出すということは、当時の青年たちにも夢の実現であったのである。

下村槐太(しもむら・かいた)

明治43年3月10日、大阪府生まれ。昭和41年12月25日没。大正15年に岡本松濱に師事し、白剣と号し松濱主宰の「寒菊」に拠る。昭和6年から槐太と名乗り、同11年から古代嵯(あきら)の名で「火星」に参加。岡本松濱の「俳句接心」を継承して、昭和21年に俳誌「金剛」を創刊。主要同人に金子明彦、小金まさ魚、堀葦男、火渡周平、阿以鎮雄、林田紀音夫など。昭和27年5月に終刊。と同時に俳句の筆を折る。

下村槐太について、以上が『俳文学大辞典』『現代俳句大辞典』などの「下村槐太」の項の抜粋である。今にして、後年親しくさせていただいた堀葦男や林田紀音夫に往時のことを聞いておけばよかったと思うばかりである。下村槐太については、『大阪の俳人たち〈3〉』に書かれた金子明彦の「下村槐太」や、塚本邦雄の『花隠論―現代の花伝書』などが参考になる。

『光背』は、槐太17歳時の作で、

堰きれば野川音ある霞かな

深庇蝶ぶらさがる暑さかな

を句集の巻頭頁に置いて、以下大正15年から昭和22年までの句が収録されている。

昭和10年までに次の句がある。

片陰の窓に出てゐる腕(かひな)かな

水はつて大きかりける茎の桶

雪達磨青空ひろくなりきたる

春水の筧に入りて音すなり

忽ちに尾がしら焦ぐる目刺かな

電柱に木耳生えぬ森の中

ガラス戸は外がしづかで足焙

猫の子に障子のうちもよき日和

言葉に無駄がなく、あゝこれが下村槐太の句なのだと思わせるが、槐太自身は後記に「私の目指す私の俳句は、いまの〈私の俳句〉ではない。私はこれら〈私の俳句〉と訣別しなくてはならず、そのことを認識するためにこの句集を編んだ」という内容を認めている。心中なかなか複雑で、金子明彦に言わせれば、「この頃の槐太は〈私〉と〈私の俳句〉を訣れさせ得るという自信があったように見えた」と見ている。

いくつかの同人誌を創刊し、たちまち廃刊したり、岡本圭岳の「火星」の編集を止めざるを得なくなったり、こうした繰り返しを「ともすれば交際社会を遮断しようとする」ゆえのことと自らの性癖を述べ、圭岳も「純情で妥協のできぬ性格」ゆえのことと書いている。

昭和27年に「金剛」を廃刊したのち、俳句を作ることから遠のき、いわゆる俳壇との交流をも断っている。

そんな槐太の昭和26年の句に、

心中に師なく弟子なくかすみけり

がある。師もあり弟子もあったのに、どうしてと思うが、槐太の心中には槐太自身にしか理解できぬ何かがあったのだ。

その後は国語教育に関わる小学校の教師たちを支援し、機関誌の発行などをしている。昭和39年に俳句に戻ろうとしたのだが、病に倒れ、昭和41年12月25日に没した。

斑猫(はんめう)のをしへはじめし花のみち

夏日かも事務執る音のああしづか

骨董店は――

雁わたり幽霊の絵をかけながす

金借りにゆく鉄橋の下が枯れ

無職日日枯園に美術館ありき

袂には青きバットよ薔薇のみち

銃後炎熱茂吉の歌集購(か)ひもどる

茅舎逝く

夏死にて川端茅舎すがすがし

女人咳きわれ咳きつれてゆかりなし

らちもなき春ゆふぐれの古刹出づ

昭和11年以後、『天涯』までの句である。さらに『天涯』に残るのが、冒頭にあげた昭和22年作の、

死にたれば人来て大根煮きはじむ

である。人の死をこのような視点で見た句は稀有であろう。一筋の涙もなければ悲しいの声もない。死者が出た際、葬儀社などではなく隣保で葬式を取り仕切っていた時代、女性たちが参集者のおおよその人数を見計らい、豆腐何丁、ひじき何袋、大根何本などを揃え、てきぱきと賄い方をこなす。ごく自然に手伝いの「人来て」、それまでのしきたり通り「大根」を「煮きはじむ」のである。

ガリ版印刷の時代の近隣共同体ならではの句として、下村槐太の名とともに、せめて「歳時記」の例句にしてほしいと思うのだが、もはやそれも叶わぬ時代となってしまった。

けれども、ガリ版刷りの粗末な造りの『光背』は、私の本棚の中では、他に引けをとることなく、実に堂々としている。