朔の本

特集

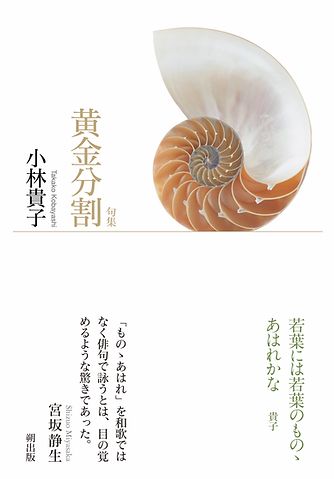

小林貴子句集『黄金分割』

を読む

Contents

◆一句鑑賞・・・・・・・・・山下知津子/筑紫磐井/高山れおな/田中亜美/坂口昌弘/柳生正名/なつはづき

◆小林貴子作家小論

滝壺あり…………堀本裕樹

本句集を読み終えて感じたことを大概的に三つの言葉にするならば、「情熱」「壮大」「諧謔」であろう。これはあくまで私の浅薄な分類であり目利きが読めば、さらなる多様な彙類や解釈が生まれるだろうが、ここに作品を採り上げながら私なりに観ていきたい。

豪胆に生きよと空に虹を吐き

磯巾着磯巾着と闘へり

言ひ果(おほ)せたるかと訊けり凩に

もう離れたくない花冷の二人

一句目は「豪胆に生きよ」の台詞に「情熱」を感じる。「空に虹を吐き」の措辞は天地万物を生んだ造化の声の表象か父性的な啓示のようにも思える。

二句目は磯巾着の闘争を捉えることで、人間以外の動物の情熱を感じ取った。なぜ闘っているのかはわからぬが、海中での互いの触手の揺れに静謐な熱情が伝わってきた。…… 続きを見る

◆『黄金分割』一句鑑賞

寒百合の莟原初に言葉ありき (2013年「もつと寄つて」より)

「ニコライ堂 二句」のうちの一句。百合は聖母マリアの象徴であり、受胎告知の絵のほとんどに描かれている。またイエスは「山上の説教」で、「着る物について、何故思い煩うのか。野の百合がいかにして育つかをよく学べ」(田川建三訳)と語り、労苦せず紡ぎもしないが、栄光を極めたソロモンさえこの花一つほどにも装っていなかったと言う。

「寒百合」は季語として珍しいかもしれないが、〈寒の百合硝子を声の出でゆかぬ 野澤節子〉がある。聖堂に満ちる静寂な冷気の中、生けられて立つ白百合。しかもその莟。

ヨハネ福音書1章1節の「初めに言(ことば)があった。言は神と共にあった」の、簡潔にして原初の無辺の闇を闢(ひら)く閃光のような啓示が、清楚かつ凜とした「寒百合の莟」として明確に具象化、象徴化される。それはロゴスに対する作者の厳粛で敬虔な認識の結晶でもある。さらに「莟」からは、人間の歴史を踏まえたうえでの未来への希望や勁い意志的信頼が、香気ある詩情を伴って立ち上がる。

山下知津子

我も地衣類梅雨時は絶好調 (2014年「若葉のものゝあはれ」より)

句集において「完璧」と「漏れなく」は同時に達成するのは難しいことだ。完璧な句があったとすれば一句一句はばらつきが出るし、平均的に申し分のない句集は印象に残る一句をなかなかに選ぶのが難しい。小林貴子の『黄金分割』はどうやらこの難しい一線を越えたらしい。というようなことを、いつも厳しく批判されている私が言うのもおかしいものだ、ならばそういう句を示してみなさいと言われそうである。そういうときの私の唯一の反論は、「眼高手低」だからというのであるが、ちょっと情けない。ただ考えさせてもらうと、小林貴子の完璧さは思想・態度というところにありそうである。例えば、掲出の句は、他の人にはなかなか選ばれないと思うが、ここには人には見えないものを見る貴子の特殊な眼球が浮かび上がってくる。こんな眼球をもっている俳人を余り見たことがない。私は小林貴子を、人類ではなく宇宙人ではないかと思っている。もちろん侵略者ではない。

筑紫磐井

我も地衣類梅雨時は絶好調 (2014年「若葉のものゝあはれ」より)

地衣類とは要するに苔のことかと思ったが、念のため調べてみると、地衣類と苔類は厳密には別ものらしい。地衣類とは菌類と藻類の共生体で、俳句でなじみ深いものではサルオガセがある。とはいえ、苔類でなく単に苔といった場合は、〈古木・湿地・岩石の表面などに生える、花の咲かない低い植物の総称〉(広辞苑)であり、地衣類も含むそうだから、結局、地衣類=苔でよさそうだ。その意味では「我も苔類」もありえるが、「我も地衣類」の方がやはりさまになっているのは文字面ゆえ。「地」や「衣」のお蔭で、厚く地を覆う苔の緑と、衣を広げてうち伏した人物のイメージが重層して湧いてくる。そのイメージが、ひんやりした梅雨寒の皮膚感覚に通じる感じなのもうれしい。一般には嫌われるが、私もじつは梅雨が好きである。温度や湿度、光線の具合がちょうど合っているのだろう。他に、〈どくどくと梅雨霧の巻く桜島〉の妖しい霧にも作者の梅雨好きがうかがえる。

高山れおな

岩塩は骨色冬は厳しきか (2012年「岩塩は骨色」より)

ときどき塩や胡椒を挽きたくなる。塩は英語でソルト(salt)、ドイツ語でザルツ(Salz)だが、切り込むようなゴツい濁音は、いかにも岩塩にふさわしい。〈アルペンザルツ〉〈ヒマラヤ岩塩〉など「岩塩」という言葉の先には、急峻な山脈が見えてくるようだ。

岩塩は岩のような形で無色か白色に近い淡色だ。周囲の地層のミネラル分が入り込み、薄いピンクや青色を帯びることもある。不謹慎ではあるが、葬儀の骨上げなどで目にする人骨もまっさらな白ではなく、何らかの微妙な色彩を帯びているようだ。個々の骨も塩の欠片も自然の中では微小な存在でしかない。「骨色」は雪に覆われた冬の風景、荒涼とした〈死〉の自然を連想させる。

酷薄な認識の一方で、この句が哀調を帯びて響くのは、終助詞を用いた「厳しきか」の下五に依るものだろうか。

小林氏は飯島晴子論などの評論の書き手としても知られる。冷静な思考と硬質な詩性に滲む〈ものゝあはれ〉は、彼女の真骨頂である。

田中亜美

地よ鎮まれ海よ鎮まれ春の星 (2011年「朧にはあらず」より)

東日本大震災がテーマである。事件当時に詠まれ、八年後に句集の中で提示されたのであろう。長野に住む俳人が東北での震災の死者に対してなし得ることは死者への鎮魂であろう。星に向かい、地と海が鎮まることを祈り、死者と作者の魂が鎮まることを痛切に祈る。句集には他に〈祈るべく星を待ちをりミヨソティス〉と〈遠郭公神は泣くことあらざるや〉という句がある。「ミヨソティス」は勿忘草の学名という。忘れてはいけない事件として、作者は死者の魂の祈りのために星神を待つ。遠郭公は遠くに聞こえる郭公の声という。震災での死者の魂の声にかけているようである。死者の魂の声を聞き、神は泣くことはないのかと作者は問う。東洋の神々はキリスト教のゴッドと異なり、山、海、星、月等の自然が神々である。神は人の心の中にすむ。人が泣けば神も泣く。作者が泣けば、作者の心の中の神は泣く。自然と人間を作った形而上的なゴッドは泣かない。俳句は鎮魂と祈りの文学であろう。

坂口昌弘

朧にはあらず捨て牛歩みをり (2011年「朧にはあらず」より)

本集名は当方の頭の中で「ものゝあはれ」に変容している。帯に掲げられた句「若葉には若葉のものゝあはれかな」のせいもあるが、掲句や「廃鶏を運ぶ八月十五日」など著者ならではの「あはれ」の把握が印象的だからだ。

「人は戦争をする。悲しいことだ。しかし蟻も戦争をする。…何だか宇宙の力が自然にそうさすのではなかろうか。そこにももののあわれが感じられる」。この虚子の「美意識」に民族虐殺やヒロシマ、ナガサキそしてフクシマの後を生きる俳人としてどう向き合うか。著者の胸にそんな思いが潜むのかとも感じる。

掲句は2011年の原発事故後、すべてを放擲した避難民の無念、またこれを奇貨として自由に振る舞う家畜の実存を、朧のベールで覆うべくもない生の現実として描く。新型ウイルス蔓延下の中国で、著名作家の閻連科が封鎖された武漢とアウシュビッツを並べ、そこでこそ「詩を書かなくてはならない」と語る今、小林貴子はどんな詩を書くか。刮目の念を膨らますにふさわしい意識性を感じさせる一句である。

柳生正名

風切羽切りて鶴飼ふ谷崎忌 (2010年「船酔をしさうな部屋」より)

大事な風切羽を切り、飛べないようにした鶴を愛で、撫でながらにやにやしている谷崎潤一郎の顔がぱっと浮かんだ。彼の「耽美主義」といくつかの作品群から倒錯した世界観をこの句から感じたのである。そう思うと鶴は雌、すなわち女性だ。でもふとそうなのか?と立ち止まる。句の前書きに「岡山」とあった。谷崎が岡山に疎開していたのは『細雪』を書いていた頃だ。この作品は船場の上流社会の四人姉妹の生活を描いており、その華やかさから軍部に「戦時にふさわしくない」と雑誌への掲載を差し止められた。止められて尚書き続けた谷崎。いつか飛ばしてやる為にあえて飛べなくし、息を潜めて鶴を飼う。「鶴」は彼にとって失われつつある日本の美を描いた『細雪』か。同時に執筆を止められた谷崎自身か…。窮屈で鬱屈した状況。しかし肉体の不自由は時に精神の自由を生む。「高校時代は文学少女だった」と振り返る作者が、谷崎の境遇に共感し心を寄せた一句だと思う。

なつはづき